Qu’est-ce qu’une belette ? tout savoir de A à Z sur ce mammifère

„Une panne d’électricité laisse l’aveugle indifférent." Grégoire Lacroix

L'essentiel à retenir : La belette, plus petit carnivore d'Europe (65-125 g, comparable à un smartphone compact), régule les rongeurs nuisibles en dévorant un tiers de son poids quotidien. Malgré son statut de "nuisible" en France, cette espèce protégée est une alliée des écosystèmes, menacée par l'empoisonnement secondaire et la disparition de ses habitats. Sa présence constitue un bio-indicateur d'écosystèmes équilibrés.

Vous confondez souvent la belette avec l'hermine ou la fouine ? Découvrez le portrait fascinant de Mustela nivalis, le plus petit carnivore d'Europe, capable de s'infiltrer dans des galeries de rongeurs grâce à son corps svelte de 16 à 27 cm. Ce guide complet vous révèle ses secrets de chasseur redoutable – elle tue ses proies d'une morsure à la nuque –, son rôle écologique incontournable contre les rongeurs nuisibles, et les astuces pour la reconnaître : queue brune unie, pelage bicolor, et habitat varié des prairies aux murets en pierre sèche. Prêt à voir ce mustélidé, symbole de sagesse chez les Inuits, autrement ?

Portrait-robot de la belette : le plus petit carnivore d'Europe

Caractéristiques physiques : une silhouette taillée pour la chasse

La belette d'Europe (Mustela nivalis), le plus petit carnivore du continent, mesure 16 à 27 cm pour 65 à 125 g. Son pelage brun-roux sur le dos et blanc sur le ventre, séparé par une ligne irrégulière, la distingue de l'hermine par sa queue entièrement brune (sans extrémité noire). Elle se glisse dans des trous de 2,2 cm grâce à son corps fuselé.

Une carte d'identité bien remplie

À la naissance, les petits pèsent 1 à 3 g, nus et aveugles. En 12 semaines, ils deviennent autonomes. Avec une espérance de vie de 3 à 10 ans (en captivité), elle mange quotidiennement un tiers de son poids. La femelle, simplement appelée "belette", partage ce nom féminin dans plusieurs langues, lié à "petite femme".

Existe-t-il différents types de belettes?

L'espèce européenne (Mustela nivalis) domine en France. En Scandinavie ou Sibérie, certaines populations blanchissent en hiver. La belette à longue queue (Mustela frenata), blanche en hiver (queue noire), vit en Amérique du Nord. Toutes partagent cette morphologie adaptée à la traque des rongeurs. Malgré sa réputation parfois nuisible, elle est un allié précieux pour l'agriculture en consommant 3 à 4 campagnols par jour.

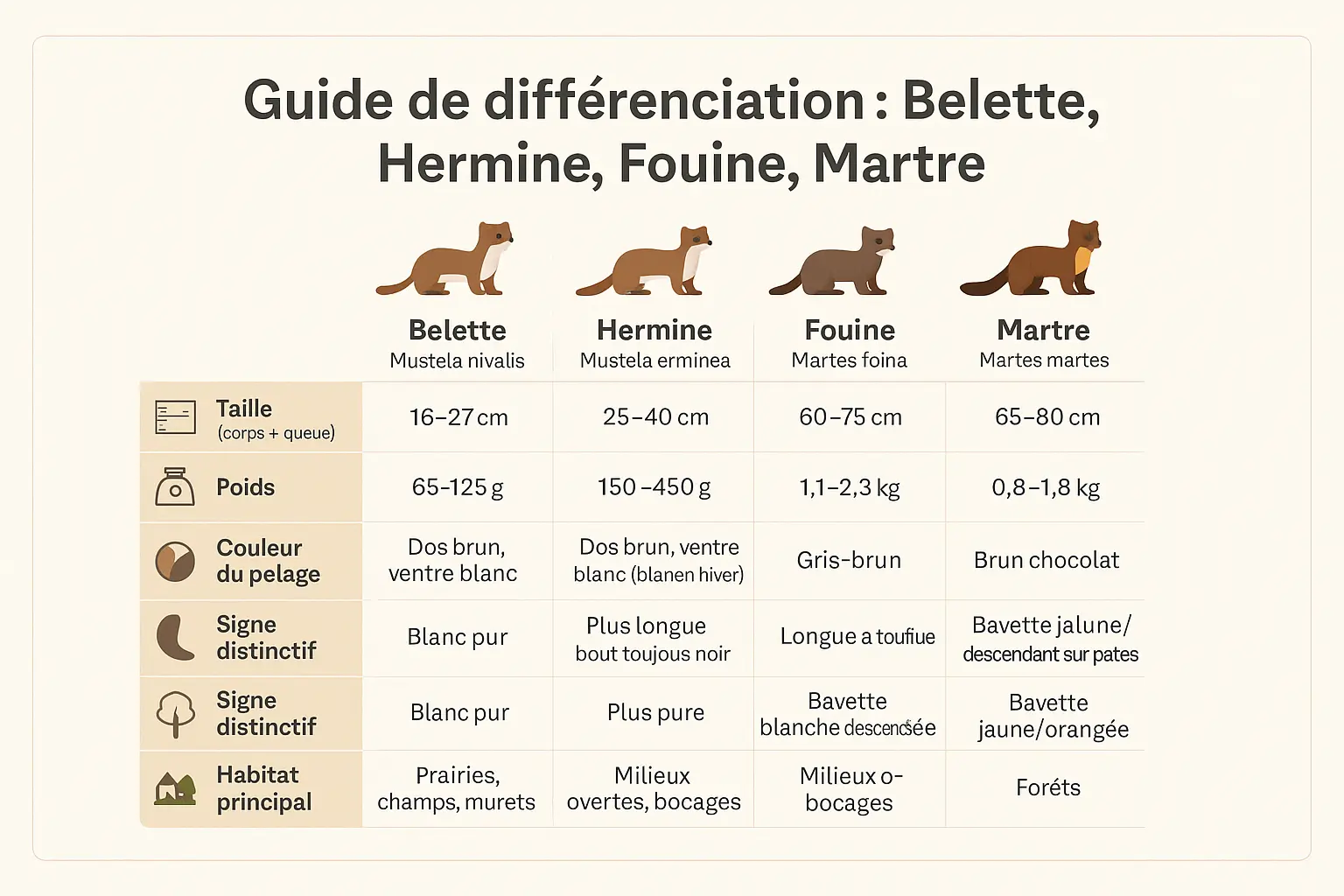

| Critère | Belette (Mustela nivalis) | Hermine (Mustela erminea) | Fouine (Martes foina) | Martre (Martes martes) |

|---|---|---|---|---|

| Taille (corps + queue) | 16-27 cm | 25-40 cm | 60-75 cm | 65-80 cm |

| Poids | 65-125 g | 150-450 g | 1,1-2,3 kg | 0,8-1,8 kg |

| Couleur du pelage | Dos brun, ventre blanc | Dos brun, ventre blanc | Gris-brun | Brun chocolat |

| Signe distinctif (queue) | Courte, unie, couleur du dos | Plus longue, bout toujours noir | Longue et touffue | Longue et touffue |

| Signe distinctif (gorge) | Blanc pur | Blanc pur | Bavette blanche descendant sur les pattes | Bavette jaune/orangée |

| Habitat principal | Prairies, champs, murets | Milieux ouverts, bocages | Proximité des habitations (greniers) | Forêts |

Ne pas la confondre ! belette, hermine, fouine ou martre : le guide pour les différencier

Le duel des cousines : belette vs hermine

À première vue, la belette et l'hermine semblent jumelles. Pourtant, leurs différences sont criantes pour qui sait observer !

La belette, minuscule championne de discrétion, ne dépasse jamais 27 cm. L'hermine, plus robuste, mesure jusqu'à 40 cm. Une taille qui trahit leur identité.

Le détail décisif ? La queue ! Celle de la belette reste courte et brune. L'hermine arbore fièrement une queue longue ornée d'un pinceau noir, même en hiver quand son pelage devient blanc. Cette signature noire persiste toute l'année, comme un tatouage naturel.

Et l'hiver ? La belette reste brune en Europe occidentale. Seules quelques populations alpines ou scandinaves blanchissent partiellement. L'hermine, elle, revêt une fourrure immaculée, devenant presque spectrale dans la neige.

Belette, fouine et martre : une affaire de taille et d'habitat

Face à la fouine ou la martre, la belette ressemble à un grain de sable dans une rivière de galets. Ces mustélidés mesurent plus du double de sa taille, avec une carrure bien différente.

La fouine arbore une bavette blanche descendant jusqu'aux pattes, tandis que la martre préfère une élégante tache orangée limitée à la gorge. Ce contraste chromatique devient un code vestimentaire animalier facile à reconnaître.

Leur mode de vie diverge aussi. La fouine, véritable squatter des combles, colonise les greniers et les dépendances humaines. La belette, discrète, préfère les murets et les prairies, fuyant la proximité des hommes.

À travers ce miroir des différences, chaque détail raconte une histoire d'adaptation. La belette, agile et furtive, incarne la discrétion. La fouine, audacieuse et opportuniste, dompte les toits. La martre, gracieuse et silencieuse, règne sur les cimes forestières.

L'art de vivre de la belette : habitat, régime alimentaire et comportement

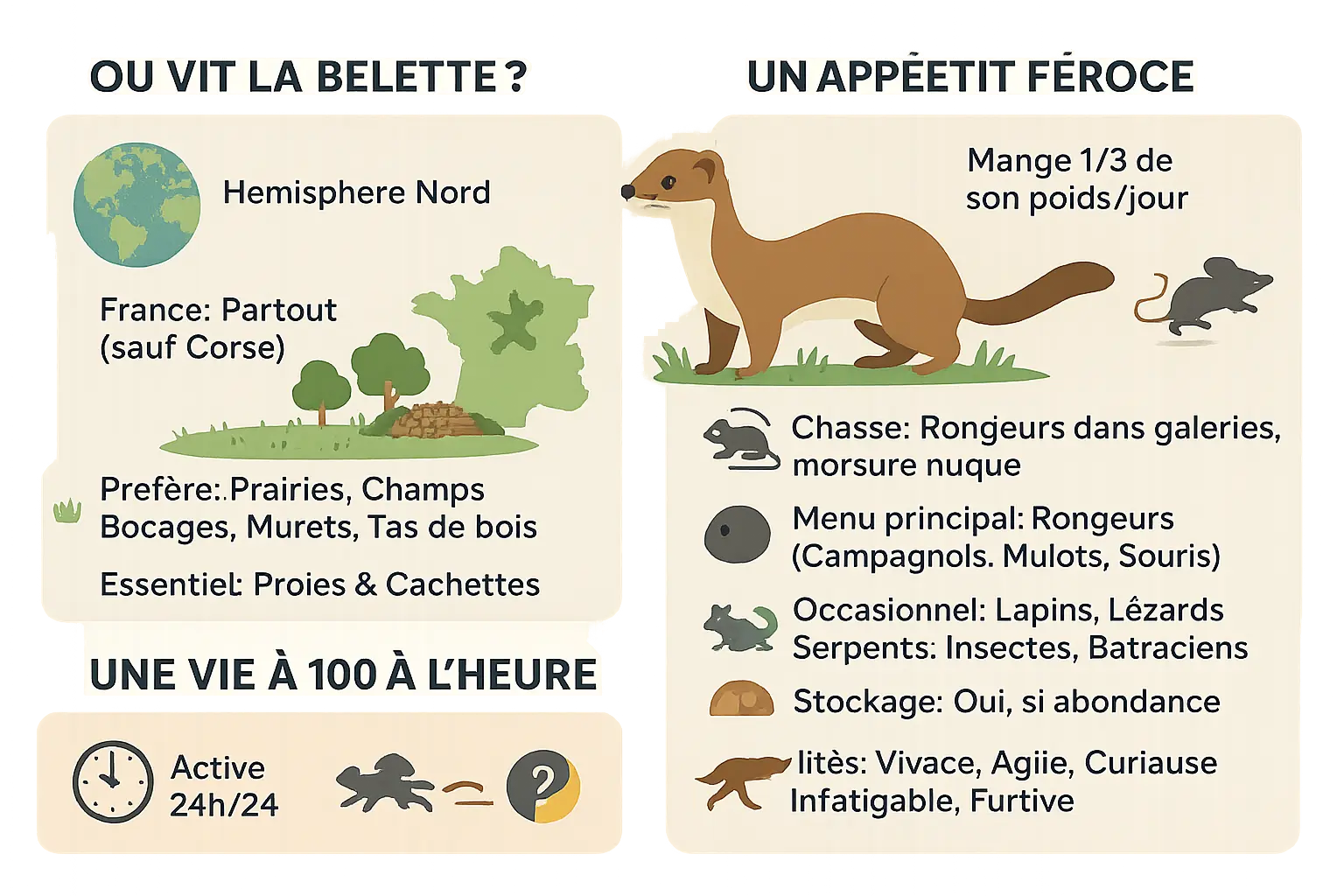

Où vit la belette ? son habitat de prédilection en France et dans le monde

La belette d'Europe (Mustela nivalis) occupe tout l'hémisphère nord, de l'Atlantique aux montagnes. En France, elle s'épanouit partout sauf en Corse, préférant les prairies, champs et bocages. Les murets en pierre sèche, véritables abris, l'aident à survivre jusqu'à 3 000 mètres d'altitude.

Cet animal miniature s'adapte à des milieux variés grâce à sa capacité à trouver nourriture et refuge. Dans les régions agricoles, elle utilise les bordures de champs et les haies. En zone montagneuse, elle exploite les éboulis rocheux. On la retrouve même dans les jardins et dépendances humaines, profitant des souris attirées par les habitations. Sauf exception, elle boude les forêts trop denses et les marécages.

Un appétit féroce : que mange la belette ?

Dotée d'un métabolisme fulgurant, elle doit ingérer quotidiennement un tiers de son poids. Sa carte alimentaire principale inclut les rongeurs (campagnols, mulots, souris à 60-80 %). Elle complète avec des oisillons, œufs, et occasionnellement des batraciens ou serpents.

- Proies principales : 60 à 80 % de rongeurs

- Proies secondaires : oisillons, œufs d'oiseaux

- Proies occasionnelles : serpents, jeunes lapins

- Pratique unique : stocke des proies vivantes près de son nid

Sa technique de chasse repose sur sa précision : pénétration dans les galeries de rongeurs, morsure fatale à la nuque. Elle peut même immobiliser des proies deux fois plus lourdes qu'elle ! Ce petit prédateur joue un rôle écologique majeur en régulant les populations de nuisibles agricoles.

Une vie à 100 à l'heure : un prédateur actif de jour comme de nuit

La belette ignore les frontières temporelles. Ni diurne ni nocturne, son rythme alterne cycles de 3 à 4 heures de chasse et de repos. Son agilité, ponctuée de bonds et reptations, décrit une danse perpétuelle. Son activité s'intensifie aux aurores et crépuscules, moments de rencontre avec d'autres créatures.

Active même en hiver, elle traque les rongeurs sous la neige grâce à son odorat aigu. Derrière son énergie débordante, une stratégie de survie : des pauses digestives courtes maximisent les opportunités alimentaires, faisant d'elle un modèle d'efficacité énergétique. Son activité soutenue lui permet de couvrir plusieurs centaines de mètres carrés par nuit.

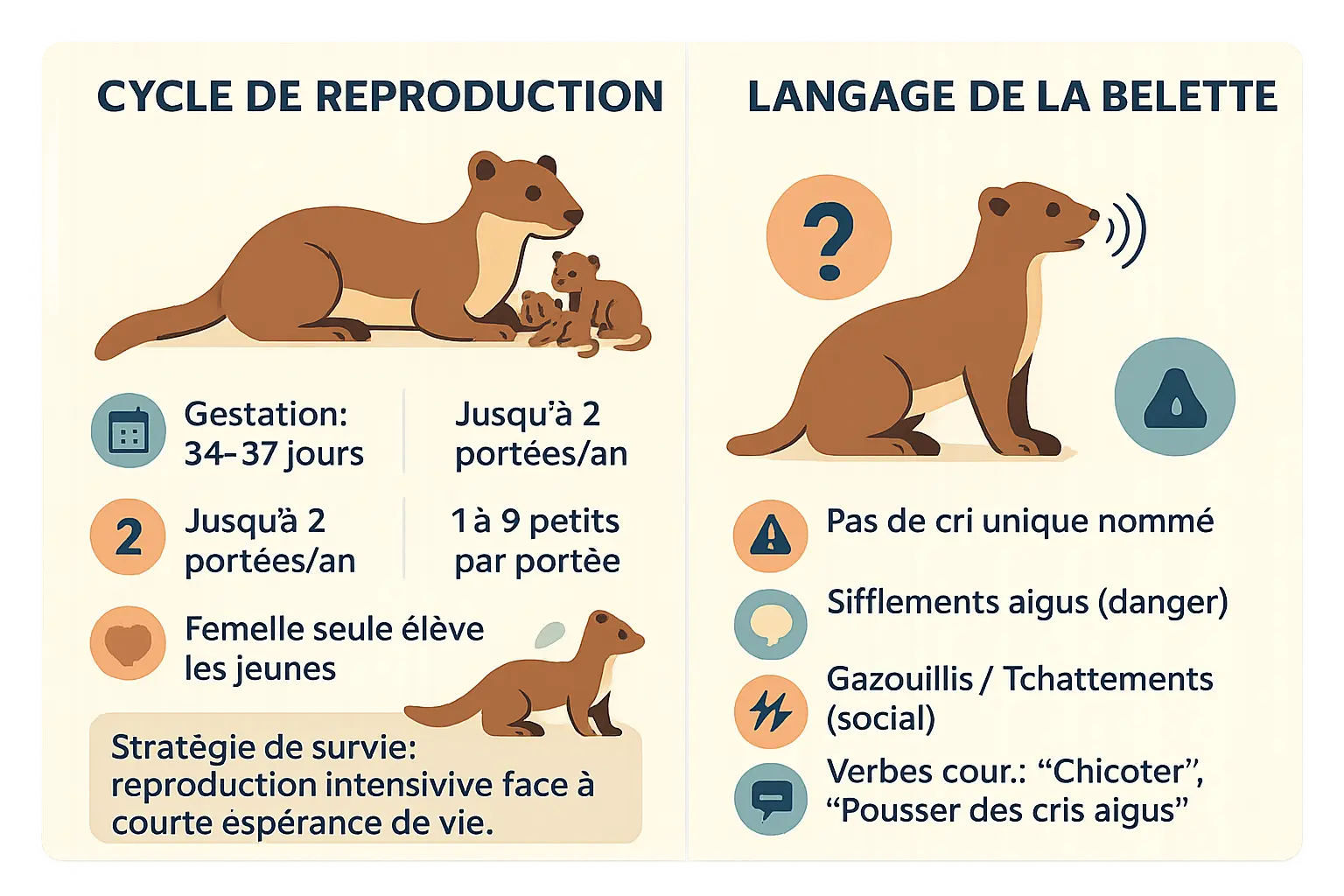

Le cycle de la vie : reproduction et communication chez la belette

La reproduction : des portées nombreuses pour assurer la survie

Face à une espérance de vie très courte, la belette mise tout sur une reproduction intensive. C'est une véritable stratégie de survie pour ce petit prédateur au cœur de la chaîne alimentaire. La femelle donne naissance après une gestation de seulement 34 à 37 jours.

"Face à une espérance de vie très courte, la belette mise tout sur une reproduction intensive. C'est une véritable stratégie de survie pour ce petit prédateur au cœur de la chaîne alimentaire."

Elle peut avoir jusqu'à deux portées par an avec 1 à 9 petits. Les nouveau-nés sont nus, aveugles et sourds, mais leurs yeux s'ouvrent à 4 semaines. Ils deviennent autonomes entre 9 et 12 semaines, capables de chasser seuls. La femelle élève seule sa progéniture, compensant une mortalité élevée par cette reproduction rapide. Ce rythme effréné garantit la pérennité de l'espèce malgré les prédateurs et les défis environnementaux.

Le langage de la belette : quel est le nom de son cri ?

La belette utilise une palette sonore variée. En cas de danger, elle émet des sifflements aigus. Pour communiquer, des gazouillis ou tchattements réguliers rythment ses échanges avec ses petits ou congénères. Elle pousse des cris perçants lors d'agressions, révélant un langage adapté à son environnement.

Le terme courant pour ses vocalises est "chicoter", même si ce verbe s'applique à d'autres espèces. Cette diversité sonore témoigne de son adaptation à l'environnement, fascinant les spécialistes par son efficacité fonctionnelle. Le chicotement, bien que non spécifique à la belette, reflète sa capacité à s'adapter aux menaces et à interagir socialement, un atout pour sa survie dans des écosystèmes compétitifs.

La belette et l'homme : une cohabitation complexe

Derrière son pelage brun-blanc et son minuscule museau, la belette (Mustela nivalis) incarne un paradoxe écologique. Classée "nuisible" en France, cette minuscule prédatrice, longue de 16 à 27 cm, joue pourtant un rôle essentiel dans la régulation des rongeurs. Son statut controversé mérite d'être nuancé pour une cohabitation apaisée.

Nuisible ou auxiliaire ? le rôle controversé au jardin et au poulailler

Si la belette peut occasionnellement s'attaquer aux œufs ou poussins, ces cas restent rares. En réalité, sa venue dans un poulailler signale une infestation de rongeurs, sa proie principale. En prédatrice insatiable, elle élimine jusqu'à 3 000 souris annuellement, limitant les dégâts aux récoltes et les risques sanitaires associés aux rongeurs. Malgré cet apport écologique, son statut de "nuisible" persiste, alimenté par des conflits ponctuels. Les associations dénoncent cette stigmatisation et militent pour son retrait des listes de régulation.

Comment protéger un poulailler et cohabiter pacifiquement ?

Pour éviter les conflits, privilégiez la prévention. Voici les mesures essentielles :

- Fermer les accès : La belette se faufile par des trous de 2 cm. Utilisez du grillage fin (mailles de 1,3 cm maximum) enterré à 30 cm.

- Protéger les volailles la nuit : Les enfermer dans un abri sécurisé dès le crépuscule.

- Éviter les attractifs : Retirer les restes alimentaires attirant les rongeurs.

- Expérimenter des répulsifs : Utiliser des odeurs fortes (vinaigre sur laine de verre) autour du poulailler.

Ces précautions simples transforment la belette en alliée silencieuse, éliminant les rats et préservant la biodiversité.

Une morsure de belette est-elle dangereuse ?

Sa morsure, bien que rare, peut provoquer des lésions profondes. Heureusement, la belette évite l'homme et ne mord qu'en cas de menace extrême. En cas de contact, un nettoyage immédiat avec du savon et de l'eau, suivi d'une désinfection, est essentiel. Le risque principal est bactériologique (pasteurellose, streptocoques), mais la rage n'est plus un danger en France depuis 2001. Une consultation médicale reste néanmoins recommandée.

La belette n’est pas un adversaire. Elle incarne un équilibre ancestral entre prédation et régulation. En adaptant nos pratiques, nous pouvons coexister avec cette sentinelle discrète des champs, gage d’équilibre écologique.

Mythes, légendes et statut de conservation

La belette dans l'imaginaire collectif

Derrière sa silhouette gracile, la belette incarne des symboles variés à travers les cultures. En Grèce antique, une légende la relie à une mariée jalouse transformée en belette, vouée à détruire les robes de mariage. Chez les Inuits, elle symbolise sagesse et courage, les héros se métamorphosant souvent en belettes pour des actes héroïques. Un mythe japonais la lie à l'esprit surnaturel "Īzuna", associé à la divination. Ces récits soulignent son empreinte dans l'imaginaire humain.

Peut-on apprivoiser une belette ? La question de la domestication

La belette est un animal sauvage, et sa domestication est impossible. Contrairement au furet – version domestiquée du putois –, elle conserve des instincts de prédation et un besoin d’espaces libres. En France, sa détention est interdite par la loi. Son métabolisme exige une chasse constante, et son territoire peut couvrir plusieurs hectares. Offrir un foyer à une belette reviendrait à emprisonner une créature affamée et stressée. Laissons-la réguler les rongeurs dans la nature !

Quel avenir pour la belette ? Menaces et statut de protection

La belette est un baromètre de la santé de nos campagnes. Sa présence témoigne d’un écosystème équilibré. La protéger, c’est préserver la biodiversité de nos territoires.

Les principales menaces qui pèsent sur la belette :

- Destruction de son habitat : arasement des haies, disparition des murets et friches.

- Empoisonnement secondaire : ingestion de rongeurs contaminés par des pesticides et rodenticides.

- Raréfaction des proies : agriculture intensive réduisant les populations de campagnols.

- Prédation et collisions routières : chats domestiques, renards, rapaces et trafic routier.

Classée "Préoccupation mineure" par l’UICN, la belette reste fragile. Les plaines suisses montrent des déclins locaux préoccupants. Chaque haie conservée ou brin d’herbe épargné préserve un maillon essentiel de nos écosystèmes.

La belette, minuscule prédateur au cœur de nos écosystèmes, incarne à la fois la fragilité et la résilience de la nature. Malgré ses menaces – habitat détruit, empoisonnement, disparition des proies –, sa présence reste un précieux témoin d’un équilibre à préserver. Protéger cet animal, c’est défendre la biodiversité dans toute sa subtilité.FAQ

Comment distinguer une belette d'une fouine ?

Oh, cette question m'émerveille toujours autant ! La belette, mon petit prédateur fétiche, et la fouine, son lointain cousin, ont des différences bien distinctes que j'aime partager avec passion. La belette, cette merveille miniature, mesure 16 à 27 cm pour un poids modeste de 65 à 125 grammes, en faisant le plus petit carnivore d'Europe. La fouine, elle, est bien plus imposante : 40 à 55 cm (sans compter sa queue de 23 à 35 cm) et pèse de 1,2 à 2 kg.

Le critère infaillible ? Le pelage facial ! La belette arbore un masque neutre, tandis que la fouine affiche fièrement sa bavette blanche qui descend sur les pattes, un détail qu'un observateur averti ne peut manquer. Et pour finir, une autre particularité marquante : la fouine a le museau rosé, contrairement à la belette qui arbore un museau foncé. Observer ces détails dans la nature, c'est participer à la conservation de ces trésors de la biodiversité !

La belette est-elle nuisible ?

Quelle excellente question qui touche à l'équilibre délicat entre faune sauvage et activités humaines ! La belette, ce petit prédateur si mignon que j'observe avec passion, a longtemps été cataloguée comme nuisible, notamment dans le Pas-de-Calais où elle peut être chassée à l'année. Mais laissons-moi vous conter la véritable histoire de cette minuscule bête : derrière ses 12 cm de corps (sans la queue) se cache un redoutable régulateur des populations de rongeurs.

Elle consomme quotidiennement un tiers de son poids, principalement en campagnols, mulots et souris, ces petits mammifères pouvant causer d'importants dégâts agricoles et transmettre des maladies. Ainsi, la belette, que j'aime tant observer dans son élément, est bien plus une alliée qu'une ennemie. Cependant, il est vrai qu'elle peut parfois s'introduire dans les poulaillers pour y chaparder des œufs ou de jeunes poussins, d'où cette perception erronée de "nuisibilité". Mais soyons justes : les dégâts causés par les rongeurs qu'elle régule sont bien plus importants !

Qu'est-ce qui attire les belettes ?

Quelle formidable question qui mène droit au cœur de l'écologie de ce petit prédateur si captivant ! Les belettes, mes chères petites furtives, sont attirées par deux éléments essentiels : la nourriture et l'abri,